导读:

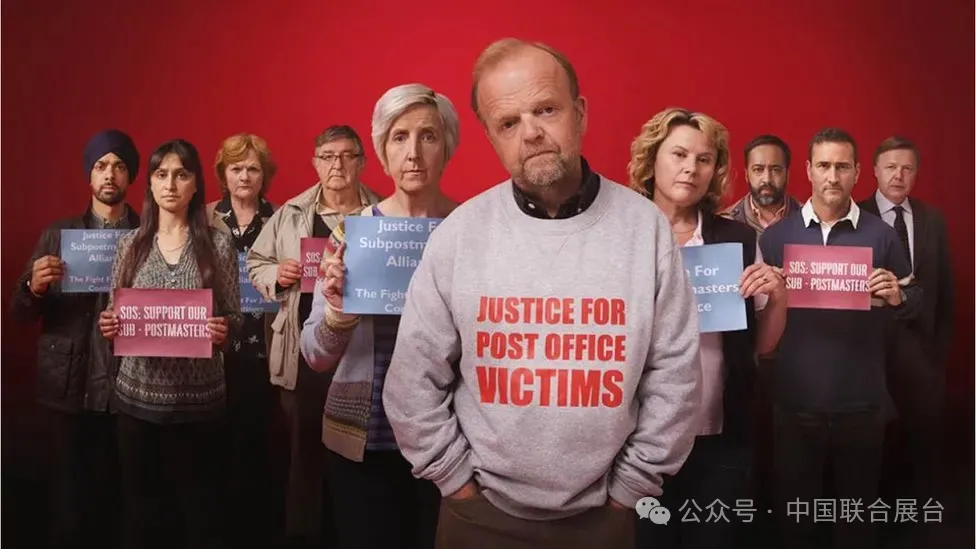

9月13日晚,第二届金熊猫奖在成都揭晓,英国四集限定剧《贝茨先生诉邮局》获得电视剧单元最佳剧集奖、最佳导演奖、最佳女配角奖三项提名,最终斩获最佳导演奖。该剧由真实事件改编,讲述了贝茨先生等人被邮局误罚后,为了追求正义与真相,团结坚持上诉最后取得阶段性胜利的故事。该剧由四川卫视于9月15日起黄金时段播出。

《贝茨先生诉邮局》(Mr. Bates vs The Post Office)2024年1月在英国ITV首播,2024年4月在美国PBS频道的“MASTERPIECE”栏目上线,一经播出便掀起收视热潮,已有超千万观众收看。该剧改编自真实事件,讲述了英国邮局“地平线系统”(Horizon)出错导致数百名邮政员工被误罚,他们为了追求真相和公正开展了旷日持久的诉讼故事。该剧在各大评分网站均获得了极高的评价:美国影评网站IMDb评分8.4分,烂番茄新鲜度高达95%,豆瓣评分8.5分。究其原因,主要是由真实故事改编,兼具了真实性和戏剧性,以及人物群像的鲜活呈现,不公待遇的切实影响在角色日常生活中展现,能够真切感染观众。该剧播出后,原型事件也随之获得了公众的高度关注,倒逼英国政府出台新法律并妥善赔偿受害者损失,戏剧的力量在此具象化。 本剧中主角的不是英雄式的救世主,而是一群再普通不过的邮局员工。他们原本过着平凡的生活:在小镇维持着日常运转,为社区提供邮政和便利服务,守护着当地信件往来的通畅。也正是这些平凡的人,在面对技术系统“地平线”带来的巨大黑洞时,展现出一种超越寻常的坚韧和抗争。 艾伦·贝茨(Alan Bates)是本剧的核心人物。账目异常被要求“补齐”一笔巨额亏空,他始终坚持自己从未侵吞过一分钱。尽管邮局与警方无法拿出任何确凿的证据,他却失去了赖以生存的工作,生活陷入困境。可是他并没有选择沉默,而是一步一步去追寻真相,用近乎执拗的姿态守护自身的清白。 乔·汉密尔顿(Jo Hamilton)是另一位受害者。她在社区里经营着小型邮局和便利店,本是一个安分守己、努力生活的普通女性。例行查账时发现账目出现漏洞时,她求助客服后得到的不是帮助和解释,而是冷漠的推责。客服断定这是她“个人操作问题”,让她不断按照指示去操作,却只看到亏空翻倍。无奈之下,她开始自掏腰包弥补,甚至不惜变卖家产,却依然无法填补漏洞。 像乔这样的邮局员工并不在少数。他们几乎都走过同样的轨迹:发现数额不符,拨打客服电话,被告知“你是唯一一个有问题的”,而后背负上难以承受的责任。客服冷冰冰的答复,把每一位受害者都锁进一个密不透风的囚笼里,让他们以为自己是“孤例”,而实际上却是大规模的受害群体。许多人因此或是倾家荡产以填补漏洞,或是遭受司法重压而身陷囹圄。 重重压力之下亦有人性的温度。不断有相似遭遇的受害者开始联系贝茨,最后贝茨成为了行动的核心。他把散落在各地的受害者凝聚起来,形成群体性的力量。这是剧中最令人振奋的时刻:人们不再把自己看作孤立无援的“唯一”,开始意识到还有许多人与他们共同走在追求真相与正义的路上。在一次次的聚会和商讨中,他们把真相的碎片拼合起来,把孤立的控诉汇聚为可以撼动制度的声音。《纽约时报》称其为“一部温柔而震撼人心的剧作”,正是通过以贝茨先生为核心的团结坚持所显现得淋漓尽致,哪怕身处逆境,哪怕力量渺小,只要怀揣信念,平凡人依然能够推动改变。这种从个体到群体的温暖与坚守,正是整部剧最鼓舞人心的地方,也让观众看见平凡人的不凡力量。 作为现实题材的艺术再现,创作者首先面临的挑战便是如何在忠实于历史真相的前提下,又能够通过戏剧化的叙事方式,把现实转化为一段具有高度感染力的荧幕故事。《贝茨先生诉邮局》在这方面做到了张弛有度,既没有背离事实真相,也没有拘泥于法律档案式的机械罗列,而是在真实事件之上加入戏剧化的节奏与张力,使之既具社会价值,又具审美意义。 从真实性的角度来看,剧中大量情节均源于案件当事人的真实经历。例如,艾伦·贝茨因拒绝承认“侵吞款项”而失去工作,之后长期坚持寻找真相的故事,几乎与现实中的贝茨本人相重合。编剧在处理这些情节时,保持了高度的尊重与克制,没有为了戏剧效果而对其进行过度夸张,而是让事实本身去打动观众。正因如此,剧中许多片段看似平淡,却拥有震撼人心的力量。 并非单纯的“纪录片式”重现。该剧充分汲取了英国戏剧传统中的叙事智慧,在保持真实性的同时,赋予情节以戏剧化的张力,使观众不仅能够理解事实,更能够被情感牵动,产生强烈的共鸣。英国戏剧传统一向注重戏剧冲突的构建与节奏的调度,从莎士比亚到现代舞台剧,叙事张力往往源于人物在困境中的选择与挣扎。该剧延续了这一传统,把真实事件中潜藏的冲突提炼出来,并以紧凑的节奏呈现。例如,剧中反复出现的“打电话给客服”的场景,几乎每一个个案都经历过,但在叙事中,编剧通过不断的重复和层层递进,把这种看似琐碎的动作演绎成压迫感极强的戏剧场景。“只有你一个人有问题”,每一次客服冷漠的回答都像一把钝刀,在观众心头一遍遍割裂出愤怒与无力。这种处理方式,既忠实于真实细节,又在节奏上形成了戏剧化的张力,极大地增强了观众的代入感。 从更宏观的角度来看,《贝茨先生诉邮局》在真实性与戏剧性的平衡中,体现了英国影视创作的一种现实主义传统。它既不同于好莱坞式的夸张渲染,也有别于纪录片的冷静客观,而是走了一条中间道路:在真实的土壤中扎根,在叙事的枝叶中开花。观众在剧中看到的不仅是案件的真相,更是人性的抗争;不仅是社会制度的弊病,更是个体情感的挣扎。正是这种“既忠实于现实,又忠实于艺术”的理念,让该剧在呈现重大社会议题的同时,依然保持了极强的可看性与情感张力。 剧集通过荧幕把多年累积的冤案重新推到公众视野,使沉默的个体不再孤立,而是获得了整个社会的共鸣与支持。观众不只是“观看”,而是被触动、被激发,最终转化为行动。据英国广播公司(BBC)报道,这部电视剧播出后,引发了英国社会的强烈反响,超过一百万人签署请愿书要求为被告人伸张正义。 这种由艺术促成现实变革的现象,并非英国独有。在全球范围内,已有不少影视作品展示了类似的力量。例如,韩国电影《熔炉》上映后,揭示了一所聋哑学校长期存在的性侵案件,震惊了整个韩国社会。公众舆论在影片推动下迅速发酵,最终迫使政府修改相关法律,颁布了被称为“熔炉法”的制度性条款,以防止类似事件再次发生。《熔炉》的案例充分说明,影视作品若是触及社会痛点,就有可能突破荧幕的边界,成为推动立法与制度改革的催化剂。观众在被感染的同时,也被动员去思考、去行动,从而使艺术成为现实变革的触发器。 当然,并不是所有的影视作品都能获得如此强烈的社会回响,为什么《贝茨先生诉邮局》能够引发如此广泛的关注与行动?独到之处在于,它既具备真实性,又通过戏剧化手法让故事拥有强大的感染力。此前已有媒体零星报道过邮局系统的冤案,仅停留于新闻层面的“事件再现”,而电视剧不同,它通过具体的人物、鲜活的对话、令人揪心的场景,把复杂的法律与技术问题转化为观众能够感同身受的故事。观众在荧幕上看到的,不再是抽象的数字和冷冰冰的技术漏洞,而是一个个鲜活的个体。这种由艺术形式带来的直观冲击力,使得人们更容易被激发情感,从而转化为社会行动。可以说,该剧把“司法冤案”变成了人人都能参与讨论的公共话题,这正是其引发现实变革的关键。 更重要的是,该剧的播出不仅仅止于“故事的再现”,它还进一步延展出与现实直接对接的媒介形式。同年,纪录片《贝茨先生诉邮局的真实故事》(The Real Story of Mr Bates vs the Post Office)推出,以更加写实和直接的方式呈现了主人公及受害者群体的真实经历。与电视剧相比,纪录片没有戏剧化加工,而是把现实中未被虚构修饰的证言和影像呈现出来,进一步加深了公众对事件严重性的理解。电视剧与纪录片的双重呈现,构成了一种互补的叙事结构:前者以艺术手段唤起情感,后者以纪实方式加固事实,从而在情感与理性两个层面同时推动社会的觉醒。这种“双重叙事”极大地放大了艺术的社会效应,该事件重新进入主流视野。 (作者系中国传媒大学外国语言文化学院硕士研究生)

平凡人的不凡抗争

真实性与戏剧性融合

影视作品促成现实变革

热门精选